Cuando el mercado se invita al espacio

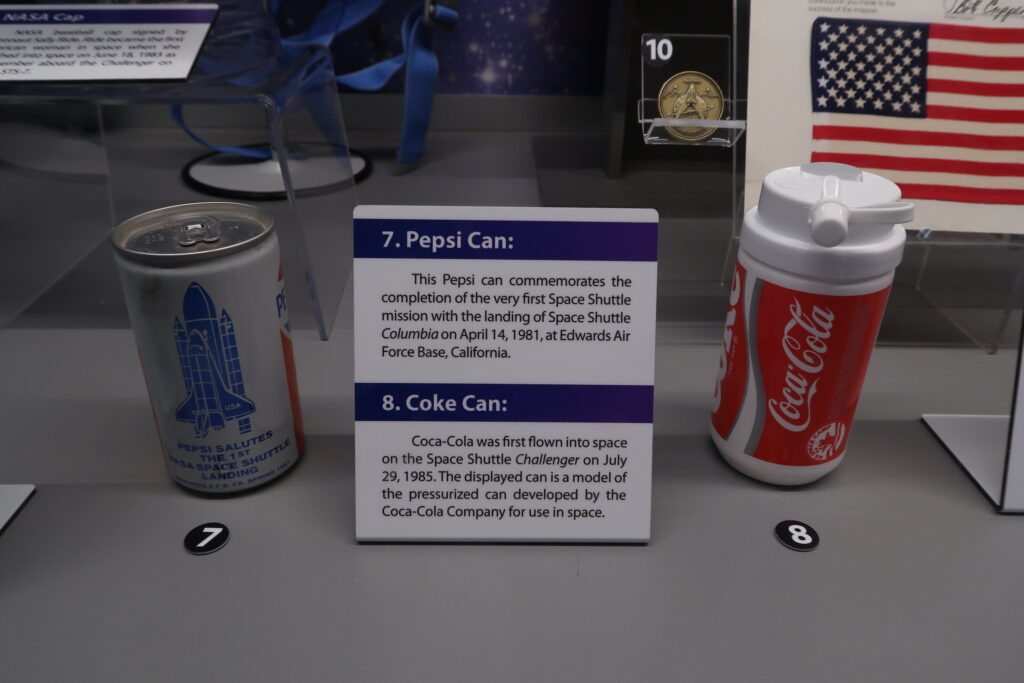

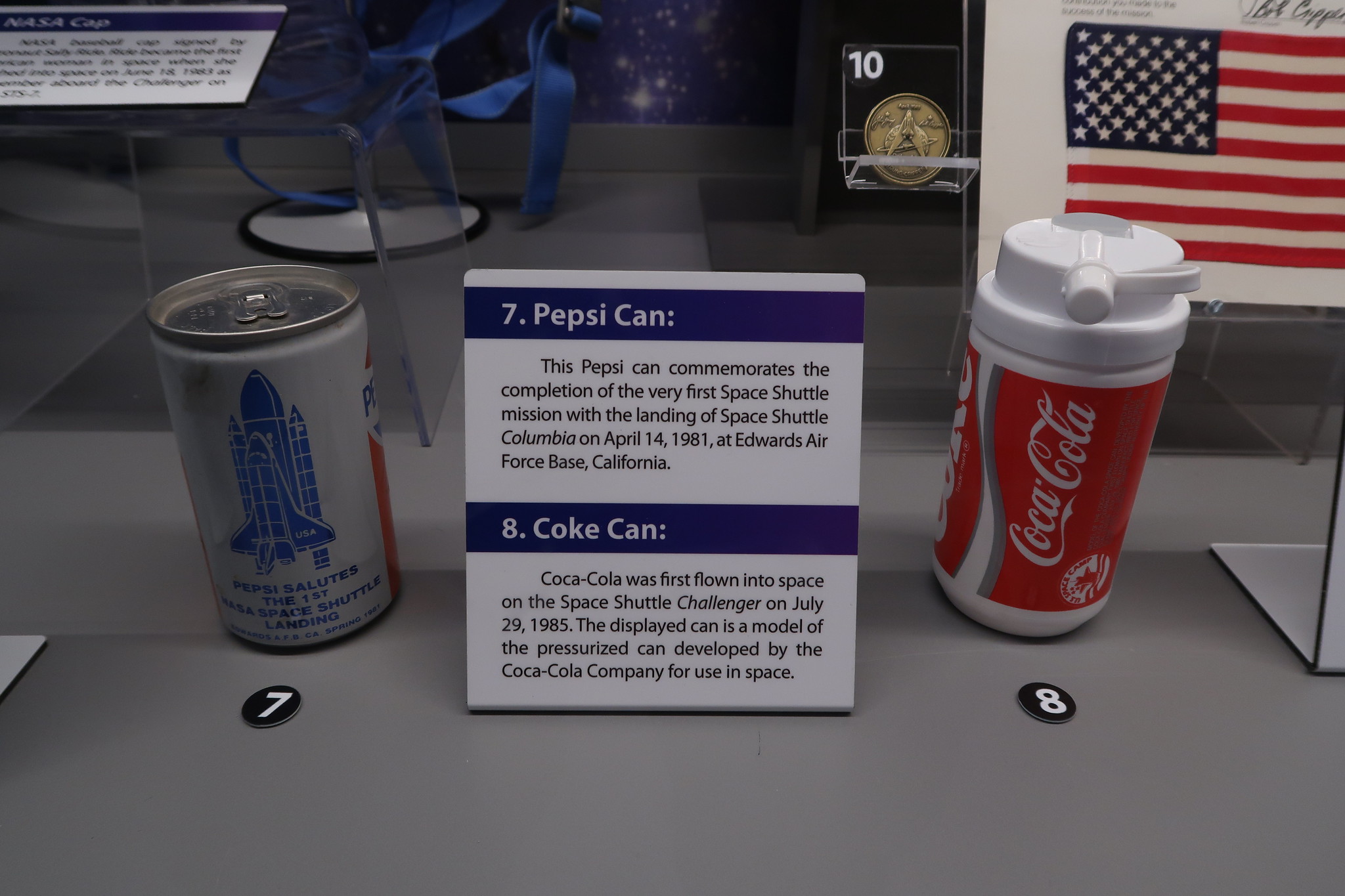

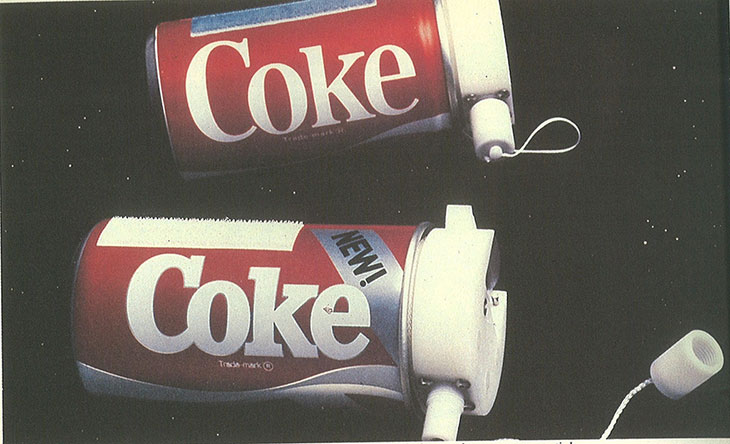

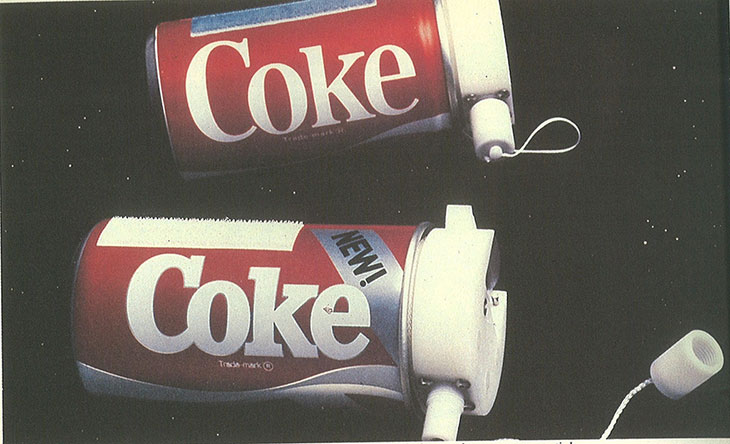

En el verano de 1985, la NASA decide probar bebidas gaseosas en microgravedad a bordo del transbordador Challenger para la misión STS-51F. Oficialmente, se trata de un experimento, pero la repercusión mediática es enorme: Coca-Cola quiere ser el primer refresco en el espacio, un símbolo de modernidad y dominio cultural. Al enterarse, Pepsi exige un trato equitativo, lo que obliga a la NASA a incluir ambos prototipos de latas modificadas, sumándose a la presión política.

Dos latas, una gravedad cero

Adaptar un refresco al espacio: los equipos de Coca-Cola y Pepsi diseñan latas especiales capaces de expulsar líquido y liberar dióxido de carbono en condiciones de microgravedad. En ausencia de gravedad, las burbujas flotan, la espuma se vuelve incontrolable y la degustación resulta mucho más técnica que en la Tierra. Según los astronautas, ambos sistemas producen demasiada espuma y el sabor se ve alterado. Beber un refresco gaseoso en microgravedad conlleva extrañas “eructaciones húmedas” debido a la imposibilidad de separar los gases y el líquido en el organismo.

Una prueba fallida, pero una victoria en marketing

El resultado científico es incierto: ni Coca-Cola ni Pepsi convencen a la NASA. Sus refrescos nunca figurarán en el menú oficial de los astronautas; las dificultades técnicas y los inconvenientes digestivos prevalecen sobre el marketing. Sin embargo, Coca-Cola reclama su presencia a bordo como un logro y ofrece su lata espacial al Smithsonian; Pepsi prefiere mantener en silencio sus desventuras. La prensa pronto apoda el evento como las “Guerras del Cola Espacial”, un fenómeno tanto fascinante como irónico.

Y después

Desde este duelo, otras marcas han intentado su suerte en la órbita: Pizza Hut, Estée Lauder, e incluso fabricantes de ropa han aprovechado la apertura del espacio a actores privados para llevar a cabo operaciones publicitarias. La frontera entre la ciencia y la vitrina comercial en el espacio nunca ha sido tan difusa.

En conclusión, el episodio de 1985 demuestra que incluso a cientos de kilómetros de la Tierra, la guerra de marcas no conoce límites.